Schon eine kleine unangenehme Situation führt bei Ihrem Kind schlagartig zu Tränen, Wut oder Rückzug? Die Fähigkeit, mit Enttäuschungen umzugehen – die sogenannte Frustrationstoleranz bei Kindern – muss erst erlernt werden und ist eine wichtige Grundlage für die emotionale Entwicklung.

Die gute Nachricht: Sie können Ihr Kind aktiv unterstützen, diese wichtige Kompetenz zu stärken. Es geht nicht darum, Frust zu vermeiden, sondern ihn in eine wertvolle Lernerfahrung zu verwandeln. So wächst Ihr Kind selbstbewusst und widerstandsfähig heran.

In diesem Artikel erfahren Sie:

- Warum Frustrationstoleranz bei Kindern so wichtig für die emotionale und soziale Entwicklung ist

- Welche unterschiedlichen Reaktionen Kinder auf Frustration zeigen können

- Wie Sie Ihr Kind im Alltag liebevoll und gezielt begleiten können

- Welche Übungen und Strategien helfen, Frustrationstoleranz nachhaltig zu fördern

Was ist Frustrationstoleranz bei Kindern – und warum ist sie so wichtig fürs Leben?

Frustrationstoleranz ist mehr als Geduld. Sie beschreibt die innere Stärke Ihres Kindes, mit Rückschlägen, Enttäuschungen und Ablehnung umzugehen, ohne sofort aufzugeben oder in Wut auszubrechen. Diese Fähigkeit bildet das Fundament für psychische Widerstandskraft und Selbstwirksamkeit.

Diese Kraft entwickelt sich im Alltag, vom Kleinkind bis zum Schulkind. Jeder bewältigte Frustmoment stärkt Gehirn, Seele und Selbstbewusstsein. Frustration ist deshalb kein Feind, sondern ein wertvoller Trainingspartner.

Studien zeigen, dass Kinder mit zunehmendem Alter immer besser lernen, Frust auszuhalten und trotz Rückschlägen durchzuhalten. Jungen haben dabei tendenziell etwas größere Herausforderungen als Mädchen. Die Entwicklung dieser Fähigkeit ist entscheidend für spätere soziale und schulische Erfolge.

In der heutigen Zeit, mit vielen Anforderungen und wenig Toleranz für Fehler, ist diese Fähigkeit wichtiger denn je. Kinder mit schwacher Frustrationstoleranz haben häufig Probleme, dranzubleiben, kreativ zu sein und sich sozial einzufügen. Kinder mit hoher Frustrationstoleranz gehen dagegen sicher und stabil durchs Leben.

Warum manche Kinder schneller aufgeben – Ein Blick hinter die Kulissen der Wut

Kinder zeigen oft zwei Muster: den „Forderer“ (er will mit Wut seinen Willen durchsetzen) und den „Vermeider“ (er zieht sich bei Hindernissen zurück). Sie wechseln situativ.

Neurobiologisch spielt neben dem Glückshormon Dopamin auch das Stresshormon Cortisol eine Rolle. Zu viel Druck kann das Gehirn überfordern. Mit liebevoller Begleitung lernt das Kind, den „Sturm“ zu bewältigen.

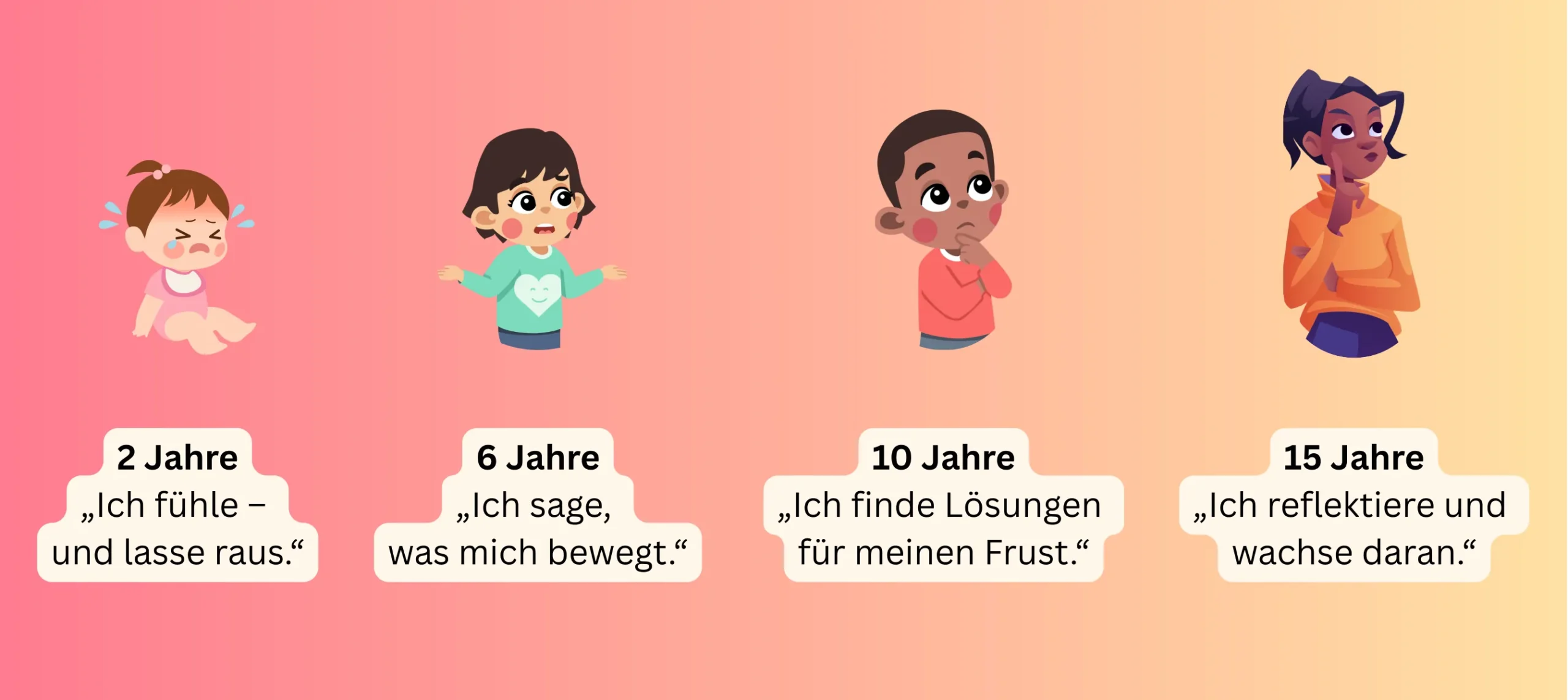

Frustrationstoleranz Kinder Entwicklung: Veränderungen von Kita bis Jugend

Die Fähigkeit, Frust auszuhalten und konstruktiv zu bewältigen, entwickelt sich schrittweise mit dem Alter. Für das Verständnis und die Förderung ist es wichtig, die altersgemäßen Unterschiede zu kennen.

Die Frustration zeigt sich hier oft als unmittelbare emotionale Reaktion, z. B. durch Weinen oder Wutanfälle. Kinder können ihre Gefühle noch nicht gut benennen und sind stark auf Trost und Sicherheit durch Bezugspersonen angewiesen. In der Trotzphase (etwa ab 2 Jahren) entdecken Kinder ihren Willen und testen Grenzen.

Praxis-Beispiel: Wenn ein Kleinkind wütend ist, können Eltern das Gefühl benennen („Du bist sauer, weil du den Ball nicht bekommst“) und gleichzeitig liebevoll trösten.

Kinder beginnen, Gefühle länger auszuhalten und mit Worten Ausdruck zu verleihen. Die Impulskontrolle entwickelt sich langsam, doch Trotzphasen bleiben häufig. Kinder testen das Sozialverhalten aus und lernen dabei aus Konflikten.

Praxis-Tipp: Üben Sie mit Rollenspielen typische Konfliktsituationen und feiern Sie kleine Erfolge, z. B. wenn das Kind geduldig wartet oder sich mit anderen teilt.

Die Frustrationstoleranz erweitert sich auf komplexere Aufgaben wie Schulprojekte oder soziale Herausforderungen. Kinder reflektieren stärker, schätzen eigenes Können realistischer ein und benötigen zunehmend verantwortungsvolle Aufgaben.

Praxis-Beispiel: Ein Schulkind, das bei Mathematik scheitert, kann durch ruhige Gespräche („Was hat dich gestört?“) unterstützt werden, um besser mit Frust umzugehen.

Jugendliche sind oft emotional intensiver und sensibler gegenüber Frust, gleichzeitig fordern sie mehr Autonomie. Frustrationstoleranz bedeutet hier vor allem, Rückschläge im sozial-emotionalen Bereich, Schule und Selbstfindung zu verarbeiten.

Praxis-Tipp: Jugendliche profitieren von offenem Dialog ohne Bewertungen, Unterstützung bei Problemlösestrategien und Freiräumen für eigene Erfahrungen.

Frustrationstoleranz bei Kindern üben: Übungen und Tipps für den Alltag

- Loben Sie Anstrengung („Ich sehe, wie lange du es versucht hast.“)

- Üben Sie Entspannungsübungen wie die „Blumen-Kerzen-Atmung“

- Spielen Sie Rollenspiele zu Frustsituationen

- Lassen Sie Verlieren zu, üben Sie Warten und Ausreden lassen

- Integrieren Sie Bonusübungen: Gefühle malen und besprechen, Komplimente-Box zur Stärkung des Selbstwerts, DIY-Projekte mit Herausforderungen, Warten-Spiele (Memory, Domino)

- Erkennen Sie die Gefühle Ihres Kindes an („Ich sehe deine Wut.“)

- Setzen Sie klare Grenzen („Wut ist okay, nicht das Werfen“)

- Bieten Sie Nähe und Pausen an („Lass uns zusammen tief atmen.“)

- Vermeiden Sie Endlosdiskussionen

Legen Sie eine ruhige Phase ein, die zum Gespräch einlädt. Nach einem emotionalen Ausbruch oder einem Moment der Frustration ist oft kein guter Zeitpunkt für ein intensives Gespräch. Lassen Sie Ihr Kind erst einmal zur Ruhe kommen – das kann bedeuten, dass es sich zurückzieht, tief durchatmet oder sich einfach in eine gemütliche Ecke setzt. Wichtig ist, dass dieser Moment entspannt ist und eine sichere Atmosphäre bietet.

Ermutigen Sie Ihr Kind dann, über seine Gefühle zu sprechen, wenn es bereit ist. Zum Beispiel könnten Sie sagen:

„Ich merke, dass du jetzt ruhiger bist. Magst du mir erzählen, was dich wütend gemacht hat?“

Das Ziel ist, dass Ihr Kind lernt, seine Gefühle zu benennen und einordnen zu können – das ist ein wichtiger Schritt zur Frustrationstoleranz.

Nutzen Sie die „Katastrophenfrage“ für ältere Kinder:

Hier geht es darum, das Gefühl von Überwältigung und Angst, das oft mit Frustration einhergeht, zu relativieren. Die „Katastrophenfrage“ ist eine einfache Fragetechnik, bei der Sie Ihr Kind fragen:

„Was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn du jetzt frustriert bist oder etwas nicht klappt?“

Oft entpuppt sich die vermeintliche Katastrophe bei genauem Nachdenken als viel weniger schlimm, als das Kind zuerst dachte. Diese Technik hilft, den Frust aus einer realistischeren Perspektive zu sehen und den Druck herunterzuschrauben.

Erziehungsstile und Frustrationstoleranz bei Kindern

Die Art der Erziehung hat großen Einfluss darauf, wie gut Kinder Frustration und Enttäuschungen verarbeiten können.

Autoritäre oder überkontrollierende Erziehungsstile fördern oft eine geringe Frustrationstoleranz. Kinder entwickeln hier häufig Angst vor Fehlern und erwarten schnelle Belohnungen. Dies führt mitunter zu Ängstlichkeit, Rebellion und schlechteren schulischen Leistungen.

Permissive Erziehungsstile, die wenige Regeln und wenig Grenzen setzen, vermitteln zwar hohe Akzeptanz, können aber dazu führen, dass Kinder Schwierigkeiten haben, Frustration und soziale Grenzen zu akzeptieren.

Am besten geeignet sind unterstützende, zugleich klare und strukturierte Erziehungsstile, wie der demokratische Stil. Eltern, die mit liebevoller Begleitung sichere Bindungen schaffen und Kindern Verantwortung übertragen, fördern nachhaltig ihre Frustrationstoleranz.

Selbstfürsorge für Eltern: So gelingt der Alltag mit frustrierten Kindern

Die emotionalen Anforderungen Ihres Kindes stellen auch Sie vor Herausforderungen. Achten Sie auf sich!

- Nehmen Sie Ihre Gefühle wahr und drücken Sie sie konstruktiv aus („Ich brauche kurz eine Pause.“)

- Lassen Sie die Angst vor dem Urteil anderer los – viele Eltern kennen solche Situationen

- Steigen Sie aus der Retterrolle aus und verstehen Sie sich als Trainer, der anfeuert und unterstützt

Ihr Kind lernt von Ihnen – versuchen Sie souverän zu agieren und erklären Sie dem Kind, wie Sie das schaffen.